ÇÎYA-Bedeutung

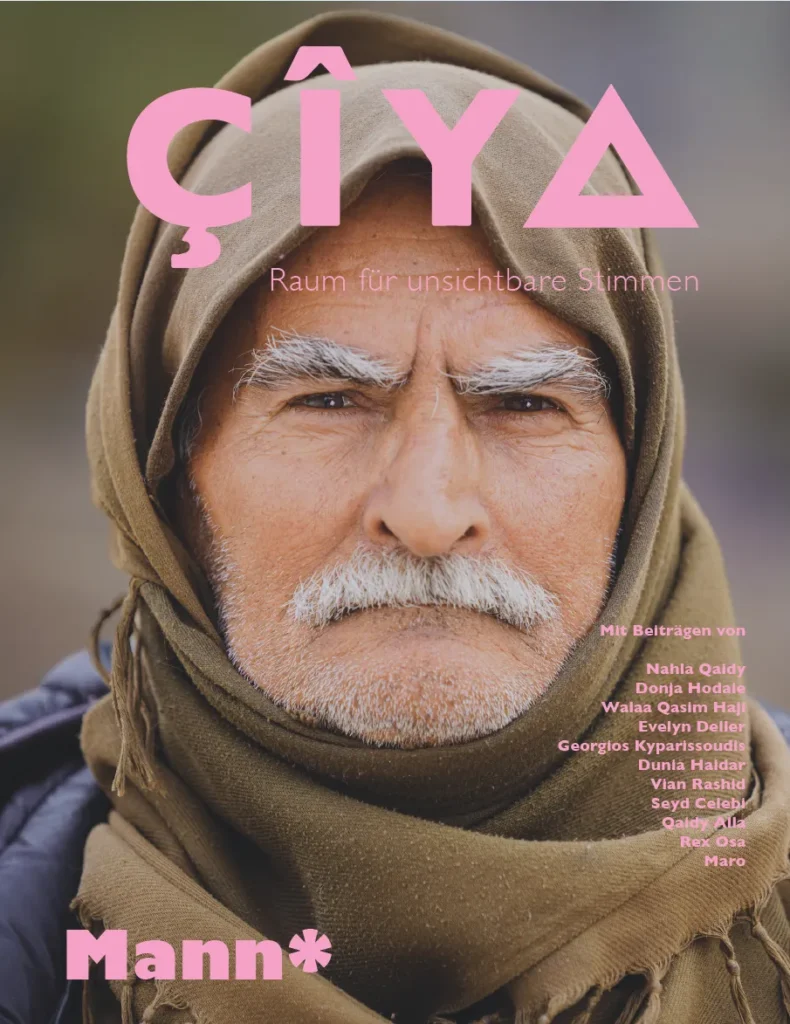

Bei der Suche nach einem Namen für die Zeitschrift entschieden wir uns für ÇÎYA; ein kurdisches Wort für „Berg“. Während man in Deutschland mit „Bergen“ Wanderungen, Zelten und Abenteuer verbindet, symbolisieren sie im kurdischen und ezidischen Gedächtnis Stärke, Widerstand und Beständigkeit. Wenn wir an Berge denken, kommen Geschichten und Erzählungen unserer Eltern, Großeltern und unsere eigenen Erfahrungen auf dem Fluchtweg hoch. Die Berge waren Orte, an denen unsere Vorfahren gegen Diktaturen und autokratische Regime kämpften und geflüchtete Menschen auf ihrem Fluchtweg Schutzorte suchten. Berge schützten uns über unsere ganze Geschichte hinweg vor Genoziden, nicht zuletzt vor dem Massaker des sogenannten Islamischen Staates im Jahr 2014. Berge sind für uns Erinnerungsräume und erzählen die Geschichten unprivilegierter Menschen, ihre Ängste und ihren Widerstand für ein gerechtes Leben.

ÇÎYA-Entstehungsgeschichte

In Zeiten rasanten Rechtsrucks und angesichts zunehmender sprachlicher und inhaltlicher Radikalität in Bezug auf flucht- und migrationsbezogene Thematiken, sowohl in Deutschland als auch in Europa, sehen wir die Notwendigkeit, die Stimmen und Lebensrealitäten migrantisierter, geflüchteter und marginalisierter Menschen in einer weiß-dominierter Gesellschaft sichtbar zu machen.

Ziele

Wir haben die Çîya-Zeitschrift eigeninitiativ ins Leben gerufen, um eine Bühne für nicht privilegierte, elitäre, hochakademisierte oder journalistische Schreibweisen zu kreieren.

Wir verfolgen das Ziel, die Diversität migrantischer Perspektiven zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Debatten zu zeigen, einen Raum für Partizipation zu schaffen und einen Beitrag zur multikulturellen Bereicherung unserer Gesellschaft zu leisten, insbesondere in einer Zeit, in der sich rassistische und vorurteilsbehaftete Narrative gegen Minderheiten in gesellschaftlichen Diskursen normalisieren.